Der Grossteil der Zuwanderung entfällt bei der Personenfreizügigkeit auf wenige Länder. Das Seco schenkt Schweizern dazu aber noch mehr reinen Wein ein.

Die vielgescholtene Schweizer Personenfreizügigkeit mit der EU und den Efta-Staaten zeigt einmal im Jahr ihr wahres Gesicht.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco publiziert zu diesem Abkommen jährlich die Auswirkungen auf den Schweizer Arbeitsmarkt und die Sozialleistungen.

Ergänzung am Arbeitsmarkt

Die Zuwanderung aus dem EU/Efta-Raum habe ein Beschäftigungswachstum ermöglicht, welches das demografische Potenzial des Schweizer Arbeitsmarkts deutlich überstieg, hiess es am heutigen Dienstag zur aktuellen Lage.

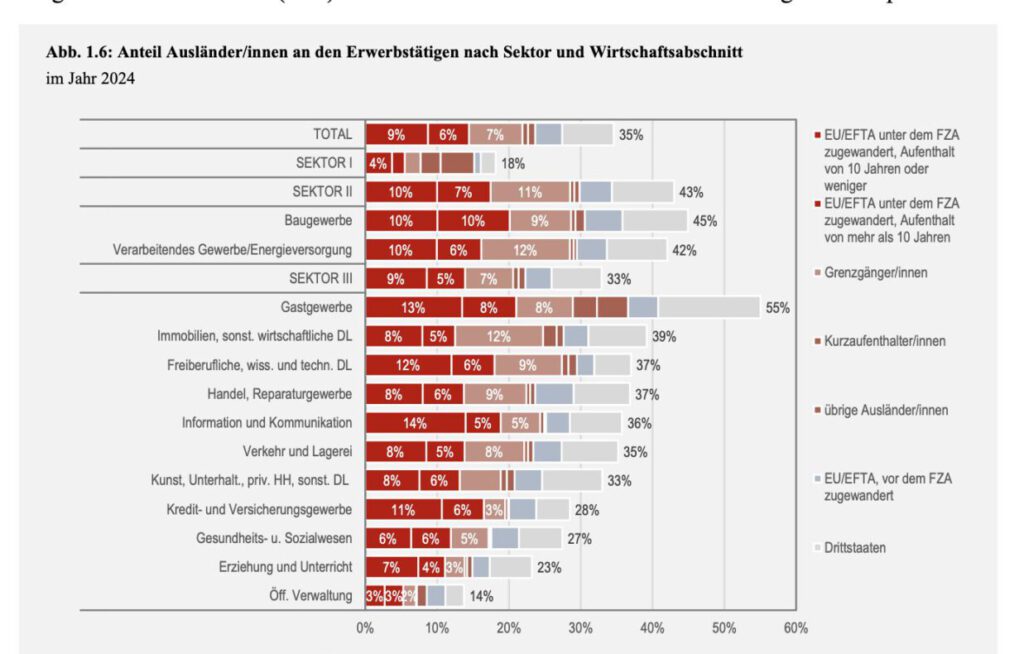

Besonders gross sei dabei die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften, vor allem in den stark gewachsenen Wirtschaftszweigen, wie den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Information und Kommunikation oder dem Gesundheitswesen gewesen, erklärte das Seco weiter.

Sozialwerke profitieren

Schweizer Unternehmen griffen aber auch bei der Rekrutierung für einfachere Tätigkeiten in Gastgewerbe, Bau und Industrie auf Arbeitskräfte aus dem EU/Efta-Raum zurück.

Staatsangehörige der EU und Efta-Staaten verzeichneten im gesamtschweizerischen Durchschnitt ähnlich hohe Löhne wie Schweizerinnen und Schweizer. Inländische Arbeitskräfte würden nicht verdrängt.

In grenznahen Regionen stelle aber das Risiko von Lohnunterbietung im Zusammenhang mit Grenzgängerbeschäftigung eine bekannte Herausforderung dar, so die Experten im Bericht des Observatoriums.

Die Erwerbsbeteiligung von EU/Efta-Staatsangehörigen sei sowohl bei Männern als auch bei Frauen höher als bei Schweizern, führte das Seco zudem aus.

Die hohe Arbeitsmarktbeteiligung komme auch den umlagefinanzierten Sozialwerken zugute, zu denen Zugewanderte aus dem EU/Efta-Raum anteilsmässig mehr an Beiträgen beisteuern als sie an Leistungen beziehen.

Auf Leistungen der Sozialhilfe seien sie selten angewiesen.

Wirtschaft bestimmt EU-Zuwanderung

Umgekehrt verhalte es sich allerdings in der Arbeitslosenversicherung, denn EU/EFTA Staatsangehörige weisen ein erhöhtes Arbeitslosenrisiko aus, da sie stärker in Tätigkeiten vertreten sind, die sich durch eine konjunkturell oder saisonal bedingt geringere Beschäftigungsstabilität auszeichnen, hiess es zu der Entwicklung.

Im Jahr 2024 belief sich die Nettozuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit auf 53.700 Personen, was 10.000 beziehungsweise rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr war.

Die EU-Zuwanderung sei eng an die Nachfrage der Wirtschaft gekoppelt, hiess es vom Seco.

Portugiesen auf dem Rückzug

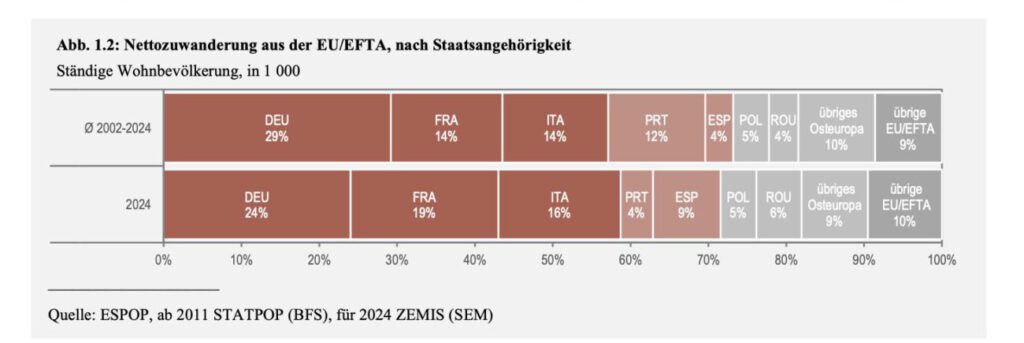

Über den gesamten Zeitraum seit Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit betrachtet, entfiel 70 Prozent der Nettozuwanderung auf die vier Länder Deutschland, Frankreich, Italien und Portugal.

Deutschland stellte dabei mit einer durchschnittlichen jährlichen Nettomigration von rund 12.700 Personen (29 Prozent) das mit Abstand wichtigste Herkunftsland dar.

Im Jahr 2024 lag der Wert bei 24 Prozent.

Aus Frankreich, Italien und Portugal stammten über die Gesamtperiode pro Jahr je zwischen 5400 und 6200 Personen, also zwischen 12 bis 14 Prozent.

Wobei Frankreich und Italien zuletzt bei diesen Anteilen zulegten. Und viele Portugiesen zogen in ihre Heimat zurück.

Der ganze Rest ist quasi vernachlässigbar.

Deutscher Kellner als Realität

Die osteuropäischen Staaten, welche erst später zur Personenfreizügigkeit hinzukamen, machten kumuliert eine jährliche Nettomigration von knapp 7900 Personen aus, was 19 Prozent entsprach. Hiervon stammten 2000 Personen beziehungsweise 5 Prozent aus Polen und 1700 beziehungsweise 4 Prozent aus Rumänien.

Der häufig geäusserte Eindruck in der Schweiz, von Osteuropäern überschwemmt zu werden, stimmt somit nicht.

Der deutsche Kellner, bei dem man noch ein Bier kriegt, ist dagegen Realität.

Arbeitsverträge in der Tasche

Im Jahr 2024 erfolgten 71 Prozent der Einwanderungen von EU/Efta-Staatsangehörigen in die Schweiz zum Zweck der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Eine überwiegende Mehrheit der Freizügigkeitszugewanderten verfügt demnach zum Zeitpunkt ihrer Einreise in die Schweiz bereits über einen Arbeitsvertrag, wird also direkt im Ausland rekrutiert.

Nur rund 18 Prozent der Einwanderungen erfolgten im Rahmen des Familiennachzugs.

Bei den Drittstaatlern, die schwieriger eine Arbeitsbewilligung bekommen, ist logischerweise der Familiennachzug der Hauptgrund.

Wohlstand braucht Zuwanderung

Die Schweiz braucht dieses Instrument also, um ihre Erfolgswirtschaft zu nähren.

Sollen die negativen Effekte der demografischen Alterung auf das Wirtschaftswachstum kompensiert und das Wohlstandniveau über die nächsten 20 Jahre stabilisiert werden können, sei nicht nur eine weiterhin ähnlich hohe und möglichst arbeitsmarktnahe Zuwanderung, sondern auch eine zusätzliche Steigerung des Erwerbseinsatzes der Bevölkerung notwendig, machte das Seco den Schweizern klar.

Es braucht also mit einfacheren Worten noch mehr Zuwanderung.

01.07.025/kut.