Vor 125 Jahren startete der Schweizerische Versicherungsverband in Olten. Nun ist die Branche ein wichtiger Teil des Sicherheitssystems der Schweiz.

Was ist Sicherheit?

Mit dieser kniffligen Frage trat Stefan Mäder, Präsident des Schweizerischen Versicherungsverbandes SVV, am heutigen Mittwoch in Zürich vor die Medien.

Gefahren übernehmen

Sicherheit sei wohl zunächst ein Gefühl und dies werde den Menschen in der gegenwärtigen Phase globaler Umbrüche bewusst, sagte er.

Ein sicheres Gefühl sei aber auch etwas Komplexes, das Menschen manchmal trügt.

Doch dafür gebe es die Assekuranz, die für jedes Gefühl genaue Risikoeinschätzungen abgeben und letztlich die Gefahren übernehmen könne, schloss Mäder den Kreis auf seine Eingangsfrage.

Zwei Grossrisiken im Fokus

Die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, dass sich die Schweiz verstärkt mit dem Umgang von Grossrisiken auseinandersetzen muss.

Mit der Versicherbarkeit von Cyber- und Erdbebengefahren stünden derzeit gleich zwei Grossrisiken von strategischer Bedeutung der Schweiz zur Debatte, hiess es weiter.

Die Ablehnung der BVG-Reform habe zudem verdeutlicht, dass das Volk ein bewährtes System nicht ändern wolle.

Andererseits brauche es in dieser komplexen Materie auch eine faktenbasierte Diskussion angesichts der Herausforderungen.

Das Vorsorgesparen werde von einem Grossteil der Bevölkerung auch als eine Art Gebühr oder Steuer interpretiert, was zeige, dass viele Menschen die Grundidee der beruflichen Vorsorge als Sparen für das eigene Alter nicht verstanden hätten.

EU-Streitfrage im Hintergrund

Vor 125 Jahren ist der Vorläufer des SVV im Bahnhofbuffet in Olten mit dem Ziel gegründet worden, dass Versicherer mit einer Stimme sprechen und sich die Einzelgesellschaften nicht in Partikularinteressen verlieren.

Der aktuelle SVV-Präsident hob dies zum Jubiläumsjahr hervor und begrüsste gleichzeitig die Axa Schweiz wieder im Kreise des Verbandes. Ursprünglich hatte man sich an der Frage der Beziehungen Schweiz-EU zerstritten.

Dies spielt offenbar keine Rolle mehr, denn Mäder erklärte an der Medienorientierung, dass die Versicherer nicht direkt vom Verhandlungspaket der Schweiz mit Brüssel tangiert seien.

Falschannahmen bei Cyber und Beben

Die Schweizer Versicherungsbranche steht für über 50.000 Mitarbeiter und rund 4 Prozent des Bruttoinlandprodukts BIP.

Mäder sprach von einer überdurchschnittlichen Produktivität der Privatversicherer und dies wolle der SVV noch prägnanter kommunizieren.

«Wir müssen falsche Bauchgefühle mit Fakten widerlegen», sagte er.

Dies illustrierte der Verband auch gleich an Zahlen, denn die Gefahren von Erdbeben in der Schweiz oder Cyberrisiken würden regelmässig falsch eingeschätzt.

Nischenprodukte stark gefragt

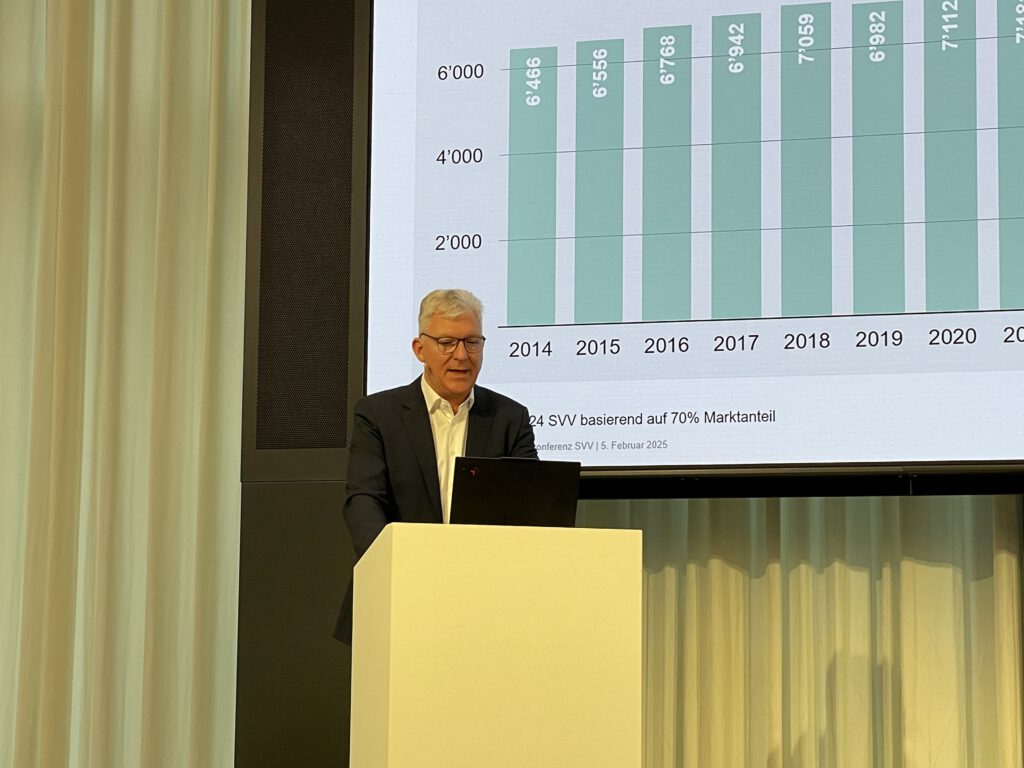

Der SVV selbst, dem Urs Arbter als Direktor vorsteht, blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück.

Die Privatversicherer hätten eine solide Entwicklung des Prämienvolumens verzeichnet, sagte Arbter und bezeichnete die Assekuranz als Stabilitätsanker der Schweizer Wirtschaft.

Im Nichtleben-Bereich legten die Beitragseinnahmen der Privatversicherer in der Schweiz um rund 3,6 Prozent gegenüber 2023 auf rund 16,3 Milliarden Franken zu. Nischenprodukte, wie Rechtsschutz und Verkehrs-Service, legten deutlich zu.

Im Geschäft mit Lebensversicherungen ging es allerdings erneut nach unten, weil sich der Trend zu teilautonomen Stiftungen im Kollektivlebengeschäft fortsetze.

Das Prämienvolumen im Lebenbereich sank 2024 um rund 1,3 Prozent auf 22,5 Milliarden Franken. Die Dynamik des Rückgangs habe sich abgeschwächt, erklärte Arbter.

Bern umstimmen

Für das Jubiläumsjahr stellte der SVV eine Präventionskampagne für Cyberversicherungen in Aussicht.

Verbandspräsident Mäder gab sich auch kämpferisch, den vom Bundesrat ans Parlament überwiesene Vorschlag zu einer Eventualverpflichtung für ein grosses Erdbeben in der Schweiz noch abwenden zu können.

Doch angesichts des starken Gegenwindes trügt da wohl selbst manchmal die Akteure der Versicherungsbranche ihr Gefühl.

05.02.2025/kut.