Die Schweiz ringt um Antworten im Zollkrieg mit den USA, und dabei prallen zwei Philosophien aufeinander. Wie reagiert Bundesbern?

Schweizer Wissenschafter forschen nicht nur in ihrem Elfenbeinturm.

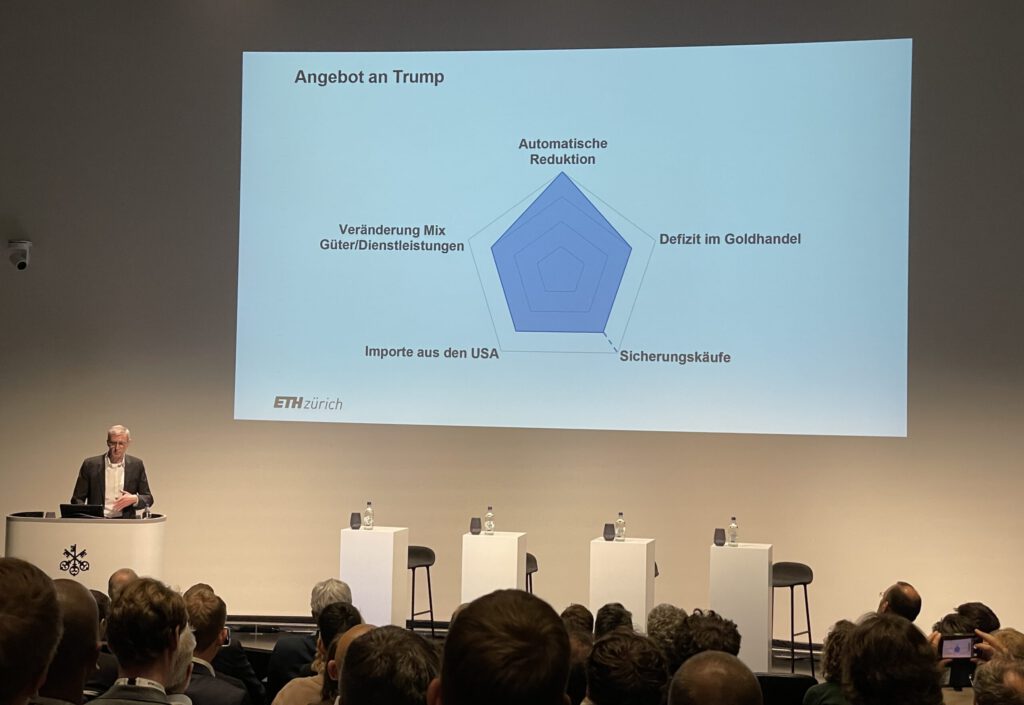

Die Ökonomen der ETH Zürich geben der Schweiz auch ganz konkrete Hinweise, welchen Weg das Land bei den US-Strafzöllen von 39 Prozent beschreiten sollte.

Konkreten Prozentsatz nennen

So könne die Schweiz beim Zollschock aus zwei Philosophien wählen, erklärte Wirtschaftsprofessor Hans Gersbach vom KOF Institut der ETH Zürich diese Woche an der KOF-Prognosetagung.

Statt gegenüber den USA nur mit einzelnen Einkaufs- und Investitionslisten sowie Marktzugangsversprechen für Chlorhühner & Co. zu hantieren, könnte das Land auch einen ganz anderen Weg wählen.

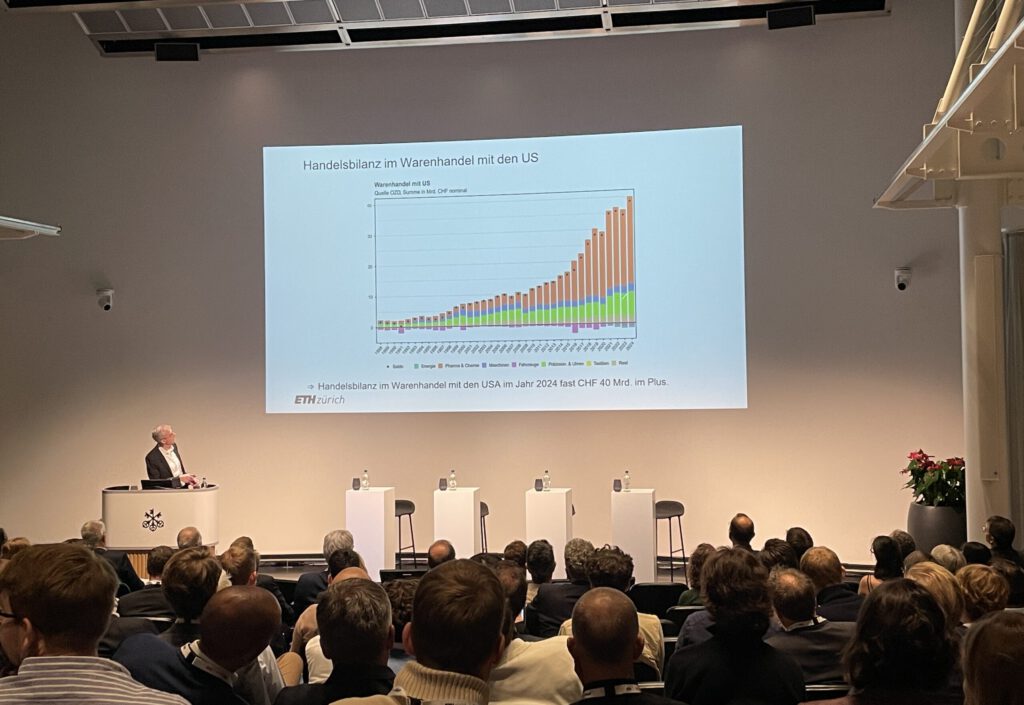

Dieser bestünde darin, das von US-Präsident Donald Trump kritisierte Handelsbilanzdefizit von derzeit 40 Milliarden Franken direkt zu reduzieren.

Die Schweiz könne den USA garantieren, den Überschuss im Warenverkehr während Trumps Amtszeit oder schrittweise um einen festgelegten Prozentsatz gegenüber 2024 zu senken.

Steuerung verbleibt im Inland

Die Beeinflussung dieser aggregierten Grösse «Handelsbilanzdefizit» sei für die Schweiz viel weniger riskant als der erste Weg, wo letztlich unklar bleibe, wie sich die Situation entwickeln werde.

Zudem behalte die Schweiz bei der Optimierung der Kenngrösse die Zügel in der Hand und die Steuerung verbleibe im Inland.

Im Gegenzug müssten die USA die eingeführten Strafzölle senken. Falls die Schweiz das vereinbarte Reduktionsziel aber nicht erreicht, dürften die Amerikaner die Einfuhrtarife wieder anheben.

Privatwirtschaft bleibt handlungsfähig

Wie sieht die zweite Alternative konkret aus?

Nun, die Schweiz könnte versuchen, das Handelsbilanzdefizit mit aktiven Massnahmen auf Staatsebene zu reduzieren, ohne dass dabei die Schweizer Wirtschaft beziehungsweise die Wirtschaftsfreiheit privater Akteure unmittelbar tangiert werde.

Der Schutz der Exportindustrie habe oberste Priorität und die Senkung der US-Strafzölle zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten stünde im Vordergrund, so Gersbach.

Das Eidgenössische Finanzdepartement EFD könnte im Angebot an die Vereinigten Staaten eben nicht nur auf automatische Reduktion des Handelsbilanzdefizits durch Produktionsverlagerungen der Basler Pharmariesen Roche, Novartis & Co. in die USA sowie Preiszugeständnisse bei Arzneimitteln hoffen, sondern aktiv in die makroökonomische Kenngrösse eingreifen.

Die Möglichkeiten bei dieser nationalen Aufgabe seien vielfältig.

Goldkauf durch den Bund

Den ETH-Experten schwebt dabei beispielsweise vor, den Gütermix zu beeinflussen, welcher zwischen den beiden Volkswirtschaften fliesst.

Staatliche Warenkäufe der Schweiz in den USA in grösserem Stil um Rüstungsgüter, Flugzeuge & Co. wären zudem durch das EFD denkbar.

Mit der spürbaren Erhöhung der Importe aus den USA sinkt das Handelsbilanzdefizit, denn ein paar Orangen aus Miami, hormonbehandeltes Rindfleisch aus den Great Plains oder Sojabohnen aus Illinois, Iowa beziehungsweise Minnesota bringen bekanntermassen nicht viel.

Die offizielle Schweiz könnte aber auch direkt Gold in den USA kaufen und würde dabei nur ein Preisänderungsrisiko tragen, weil sie das Edelmetall ja später wieder verkaufen kann.

Der Bund nähme dabei eben einfach mal 3 oder 5 Milliarden Franken kurzzeitig in die Hand, erklärte der KOF-Ökonom.

Von Japan lernen

Beim Goldhandel seien, falls nötig, auch freiwillige Exportbeschränkungen denkbar, die mit 8 bis 10 Personen in der Schweiz relativ einfach umgesetzt werden könnten.

Diesen Mechanismus hat Japan auch schon mal so genutzt, als die Amerikaner in den 1980er und 1990er Jahren die japanischen Autoexporte in die USA kritisierten.

Im «Voluntary Restraint Agreement (VRA)» legten sich die Japaner freiwillige Exportbeschränkungen auf, welche das Handelsbilanzdefizit mit den USA reduzierten.

Politik überzeugen

All diese Einsichten habe der ETH-Wissenschafter auch Bundesbern erklärt, sagte er.

Welche Anpassungsstrategie die Schweizer Politik konkret gegenüber den USA gewählt hat, wisse Gersbach allerdings auch nicht.

Ein Wechsel der Philosophie sei aber schwierig, weil die Schweiz ja bereits einzelne Zugeständnisse gemacht habe, welche dem ersten Ansatz entsprächen.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der nun für die Verhandlungen zuständig ist, taucht ohnehin erst einmal mit Lustreisen ins Sultanat Oman und nach Indonesien unter, wie die Berner Administration bekanntgab.

Schmerzgrenze ermitteln

Es bleibt also spannend, wie geopolitische Verschiebungen und Risiken die Schweizer Volkswirtschaft verändern.

Welchen Wert die Schweiz für die USA dabei eigentlich hat, ermitteln die KOF-Konjunkturforscher derzeit im Elfenbeinturm und wollen die Resultate bald der Öffentlichkeit vorstellen.

Für die Schweiz gibt es in den Verhandlungen mit der Trump-Administration nämlich eine Schmerzgrenze, ab der sich ein Angebot an die USA gar nicht mehr lohnt.

28.09.2025/kut.