Die Schweiz hat eine hohe Beschäftigung und kommt gut durch Krisen, weil der Arbeitsmarkt flexibel ist. Doch nun wird der Markt ineffizienter.

Ein wichtiger Vorteil der Schweizer Volkswirtschaft ist der liberale Arbeitsmarkt.

Das Schweizer Beschäftigungssystem ist mit jenen angelsächsischer zu vergleichen und unterscheidet sich klar von jenen der direkten Nachbarländer.

Kündigen praktisch jederzeit

Zwar gibt es Mindestlöhne in einzelnen Kantonen und Branchen, doch landesweit gibt es keinen gesetzlichen Mindestlohn.

Die Lohnverhandlungen verlaufen auch vorwiegend dezentral und der Kündigungsschutz ist in der Schweiz nicht stark ausgebaut, was heisst, dass Firmen sich rasch und ohne Begründungen ihres Personals entledigen können.

Die Effekte dieser geringen Regulierung zeigen sich beispielsweise in Rezessionen.

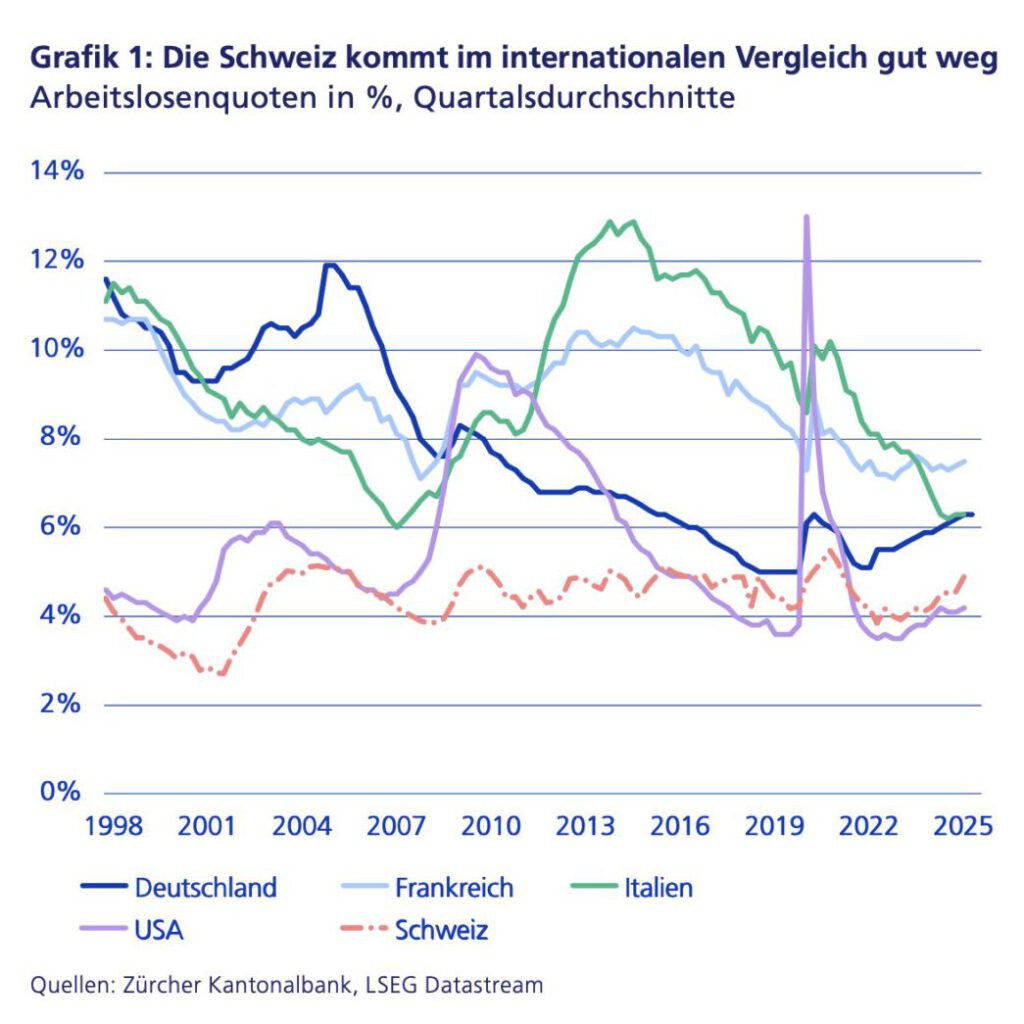

Bisher habe die Schweiz selbst in Krisenzeiten niedrigere Arbeitslosenquoten als die meisten anderen Länder in Hochkonjunkturphasen erreicht, schrieb die Zürcher Kantonalbank ZKB zur Beschäftigung in ihrer halbjährlichen Wirtschaftsanalyse.

Nullpunkt als Idealfall

Die Arbeitsmarktflexibilität sei ein wichtiger Grund für die tiefe strukturelle Arbeitslosigkeit in der Schweiz.

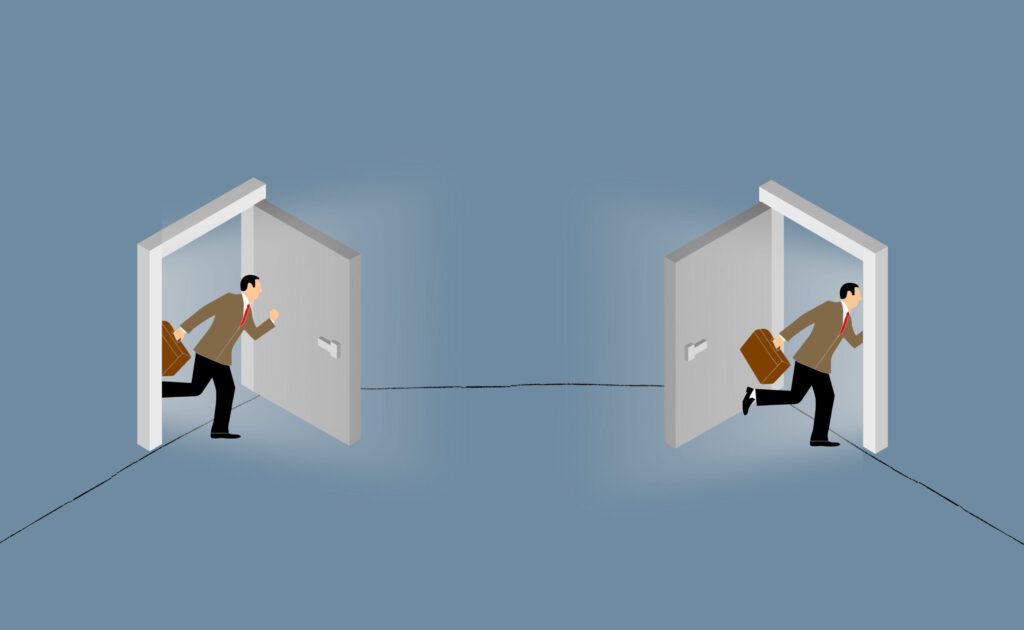

Sie erlaube es, Arbeitssuchende relativ schnell wieder in den Erwerbsprozess einzugliedern. Doch nun zeigt sich, dass dies immer weniger gut klappt, und es ein schlechteres «Matching» gebe, wie die ZKB herausfand.

Ein Mass für die Effizienz der Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt stellt die sogenannte Beveridge-Kurve dar. Sie beschreibt den inversen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und offenen Stellen.

Der theoretische Idealzustand ohne Arbeitslosigkeit liegt dabei im Nullpunkt des Graphen, wo es weder Arbeitslose noch offene Stellen gibt.

Punkte unten rechts verdeutlichen konjunkturelle Arbeitslosigkeit und Punkte oben links eine Überhitzung beziehungsweise Hochkonjunktur, da es in dieser Situation mehr offene Stellen als Arbeitslose gibt.

Bauarbeiter in der Pflege?

Verschiebt sich jedoch die gesamte Kurve im Laufe der Zeit nach aussen, so ist dies mit strukturellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt assoziiert.

Die Schweiz weise nun im Zeitverlauf eine Verschiebung der Beveridge-Kurve nach rechts aussen auf, warnen die Ökonomen der ZKB, weil dies Ausdruck eines weniger effizienten Arbeitsmarktes ist.

Die beiden Seiten des Arbeitsmarktes finden demnach schlechter zueinander, was sich in der Koexistenz von Arbeitslosen und offenen Stellen bemerkbar macht.

Das «Matching» funktioniere weniger gut, was bedeutet, dass die Fähigkeiten der Arbeitslosen (Arbeitsangebot) und die Anforderungen der Arbeitsnachfrage zunehmend auseinanderlaufen. Wer Pflegepersonal braucht, kann eben keine Bauarbeiter dafür einsetzen.

Als Hauptgründe für die Verschlechterungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sehen die ZKB-Experten den demografischen Wandel und den technologischen Fortschritt.

So sei beispielsweise der Anteil der Erwerbstätigen, deren höchste Qualifikation eine berufliche Grundausbildung ist, seit der Jahrtausendwende von 50 Prozent auf knapp 30 Prozent gesunken.

Im gleichen Zeitraum verdreifachte sich der Anteil der Personen mit einem Hochschulabschluss. Zudem scheiden ältere Generationen, die mehrheitlich eine berufliche Grundausbildung absolviert haben, aus dem Arbeitsmarkt aus.

Pandemie als Startschuss

Während der Coronavirus-Pandemie konnte die Schweiz bereits beobachten, wie der «Mismatch» zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zunahm.

So waren etwa kontaktintensive Dienstleistungsbranchen besonders stark von Arbeitsabgängen betroffen.

Viele Arbeitskräfte aus diesen Bereichen konnten jedoch nicht sofort in andere Sektoren wechseln.

Anfang vom Ende?

Obwohl die Effizienz des Arbeitsmarktes in der Schweiz gesunken ist, scheint diese strukturelle Arbeitslosigkeit, also genügend offene Stellen, aber fehlende Qualifikationen der gesuchten Profile, noch nicht nennenswert zugenommen zu haben, hiess es zwar noch von der ZKB.

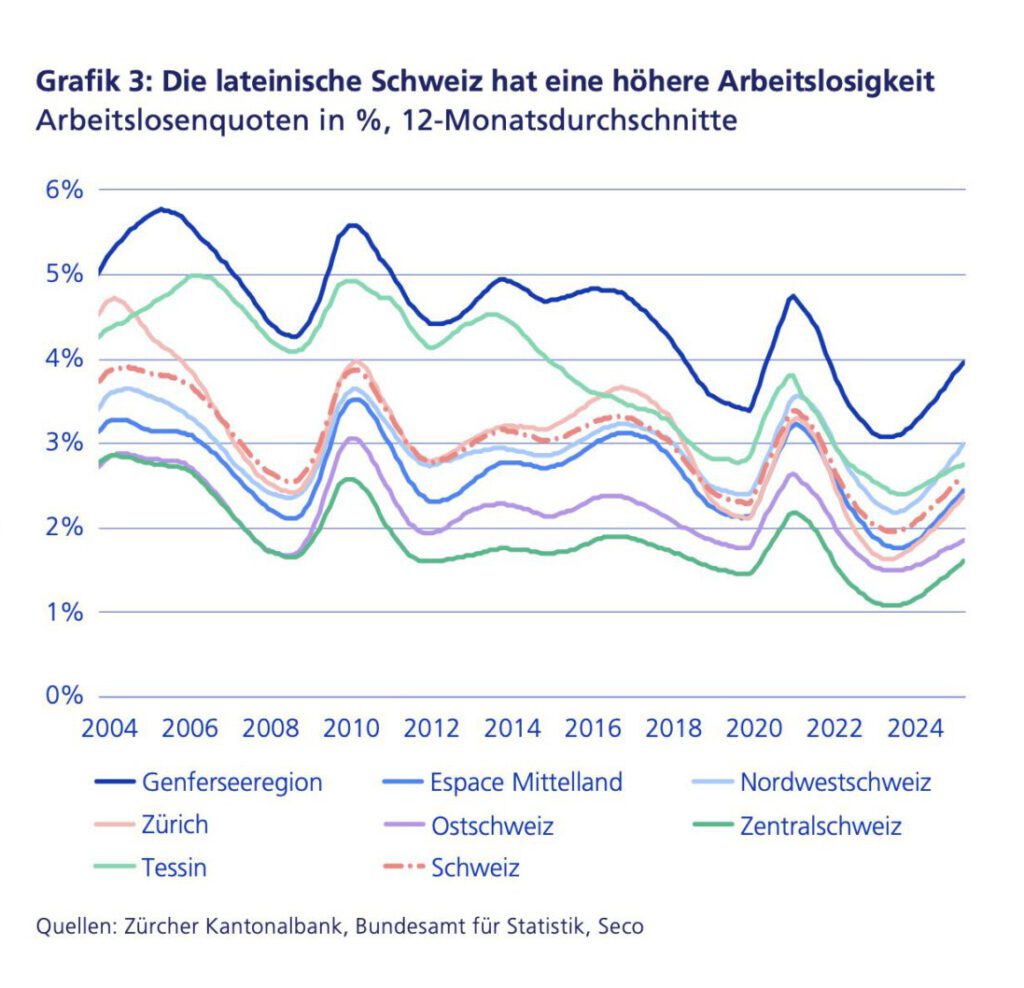

Doch bei regionaler Betrachtung fällt in der Deutschschweiz eine deutliche Verlagerung der Beveridge-Kurve auf. Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen infolge eines Anstiegs der offenen Stellen falle in der Zentral- und Ostschweiz tendenziell weniger stark aus, als dies etwa in der lateinischen Schweiz der Fall sei.

Die Schweiz muss also diesbezüglich aufpassen, denn der flexible Arbeitsmarkt ist eine der grössten Stärken der Schweizer Volkswirtschaft.

Neben dem «Mismatch»-Problem kommen auf die Schweiz ohnehin immer mehr Forderungen nach flächendeckenden Mindestlöhnen sowie einem höheren Kündigungsschutz für Angestellte zu.

11.11.2025/kut.