Die Schweiz holt mit einem statistischen Kniff bei der Arbeitsproduktivität etwas auf. Doch im internationalen Vergleich ist das Land nur Mittelmass.

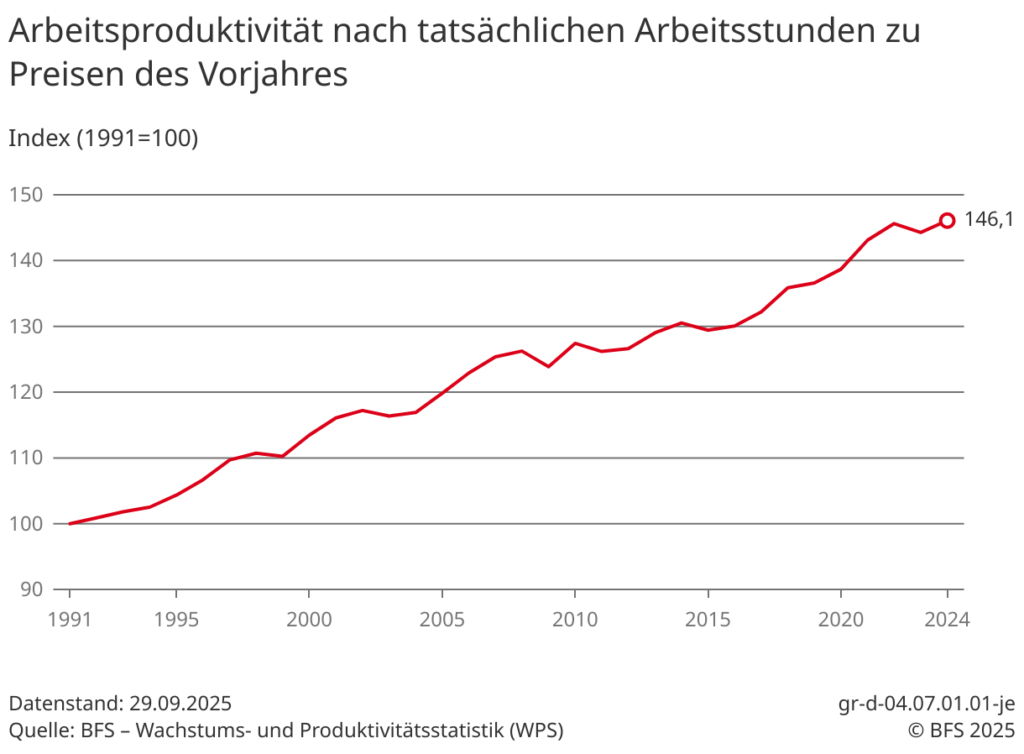

Die Arbeitsproduktivität, also das Verhältnis zwischen einem erzeugten Output und dem dafür benötigten Arbeitsaufwand, ist ein wichtiger Massstab für die Effizienz.

Rückkehr ins Positive

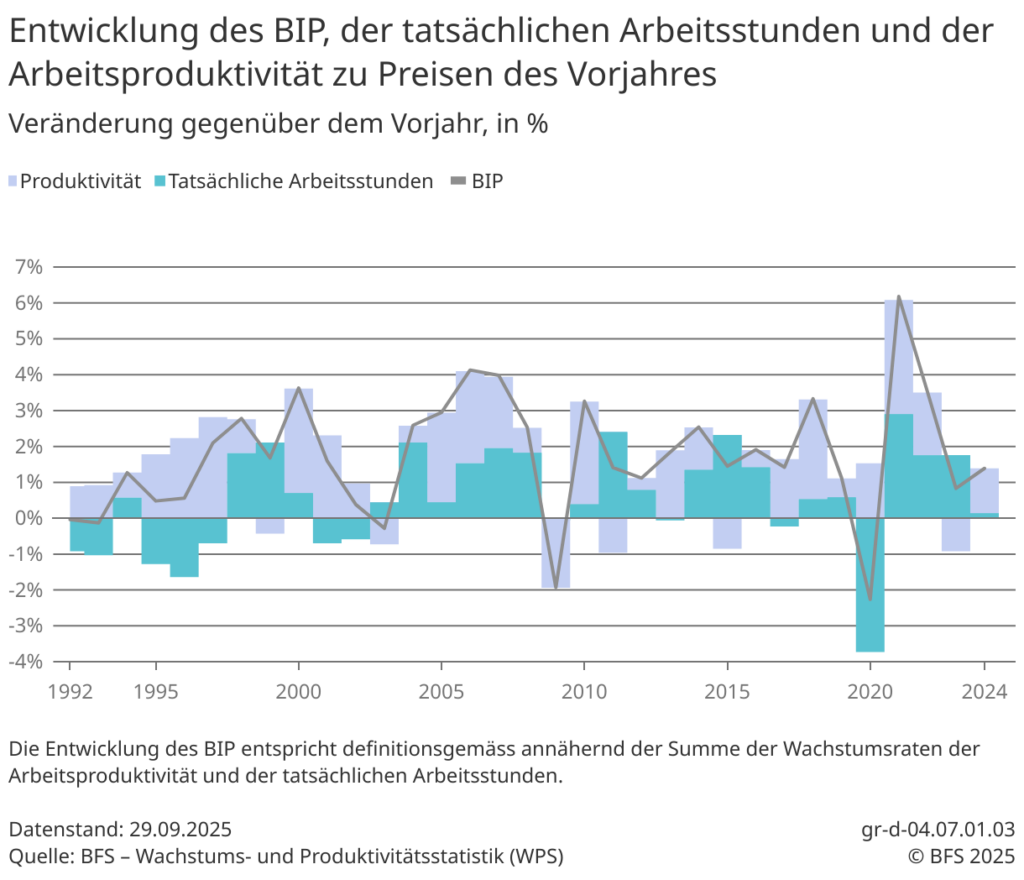

Die Kenngrösse Leistung zu Arbeitsinput erhöhte sich im Jahr 2024 für die Schweiz um 1,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik BFS etwas versteckt bekanntgab.

Nach dem Rückgang von 0,9 Prozent im Jahr 2023 sei dies eine positive Nachricht für die Gesamtwirtschaft, hiess es weiter.

Allerdings wurde der Output im Rahmen einer Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen berechnet, welche methodische Änderungen sowie neue Datenquellen berücksichtigt.

Wie muula.ch berichtete, stieg das Schweizer Bruttoinlandprodukt durch die Anpassungen markant.

Ohne die Änderungen wäre die Arbeitsproduktivität wohl nicht so stark gestiegen.

Abrutschen der Kennziffer

Eine Detailanalyse des BFS – um ein Jahr verzögert – zeigt zudem, dass der sekundäre Sektor, also die Industrie und das Baugewerbe, im Jahr 2023 den ersten Rückgang von 2,9 Prozent seit 2012 verzeichnete.

Im Gegensatz dazu ging der tertiäre Sektor, also der Servicebereich, nach zwei Jahren mit rückläufigen Zahlen in einen leichten Anstieg von +0,5 Prozent über, insbesondere dank des Wachstums der Wertschöpfung im Grosshandel, erklärten die Statistiker.

Zwar gibt es auch Produktivitätszahlen für 64 Wirtschaftsbereiche, wo ersichtlich ist, wo die Probleme im Detail liegen, wie das BFS weiter bekanntgab.

Doch die Daten seien erst experimenteller Natur, hiess es.

Polen und USA als Spitzenreiter

Ein internationaler Vergleich der mittleren Wachstumsraten über die vergangenen Jahre zeigt, dass die Schweiz mit dem Wachstum von 1,1 Prozent ziemlich schlecht dasteht. Spitzenreiter ist Polen mit einem Zuwachs der Arbeitsproduktivität von rund 3,4 Prozent und damit fast dreimal so viel.

Selbst die USA legten mit 1,7 Prozent und Schweden noch mit 1,3 Prozent viel mehr zu. Der Zuwachs bedeutet, dass entweder mehr Output oder weniger Input beziehungsweise eine bessere Kombination davon erwirtschaftet wurde.

Die Schweiz liegt mit Österreich und Deutschland fast gleichauf.

Bekanntermassen haben die Nachbarländer seit Jahren arge Schwierigkeiten, in ihren Volkswirtschaften vorwärtszukommen.

Euroraum im Hintertreffen

Kaum hätte wohl jemand gedacht, dass Polen mit seinen 37 Millionen Einwohnern nun für die Schweiz ein Vorbild ist.

Die 20 Länder des Euroraumes kommen bei der Arbeitsproduktivität nur auf ein Plus von 0,9 Prozent und haben damit als Gruppe eher wenig Modellcharakter für die Schweiz.

Der Schweiz würde angesichts der Entwicklungen wohl weniger Arbeitsinput guttun, oder das Land müsste den Output wirklich, und nicht nur statistisch, erhöhen.

01.10.2025/kut.