Die Schweizer bezahlen viel Geld für die staatliche SRG. Dabei bekommen sie Erstaunliches und Unrechtes geliefert, wie eine neue Analyse zeigt.

Das Bundesamt für Kommunikation Bakom lässt regelmässig die Programmangebote der staatlichen SRG und der privaten konzessionierten Radio- und Fernsehveranstalter analysieren.

Viele Hinweis-Meldungen

Im Vordergrund steht die Frage, ob und wie die Veranstalter ihre Programmaufträge erfüllen, und da spielt das Internet-Angebot immer mehr eine Rolle, weil immer weniger Menschen noch fernsehen oder Radio hören.

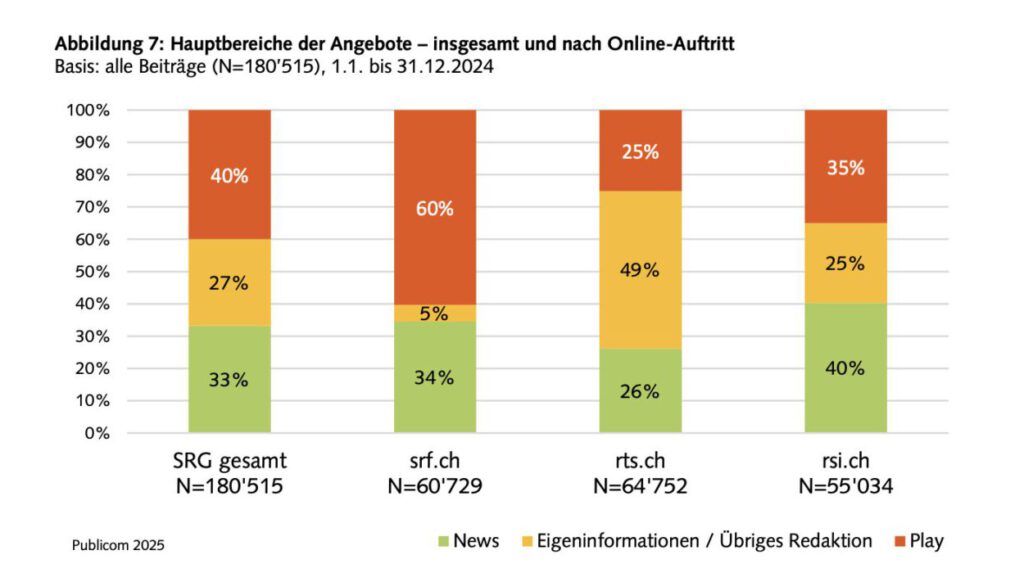

Beim Online-Auftritt der SRG fällt in der jüngsten Analyse von Publicom im Auftrag des Bakom nicht nur auf, dass von den rund 180.000 Meldungen pro Jahr viele eigentlich nur Hinweise auf Sendungen zum Abspielen von audio- und audiovisuellem Content aus dem Archiv der SRG sind und gar keine eigentlichen Informationen darstellen.

Bei «SRF.ch» sind das immerhin 60 Prozent aller Meldungen.

Neben solchen Hinweisen auf den «Play-Store» und Meldungen auf Eigeninformationen zu Inhalten der Sendungen um Portraits, Übersichtsseiten oder Vorschauen gab es auf SRF, RTS und RSI auch News, von deren Struktur die Öffentlichkeit geschockt sein dürfte.

So waren von den rund 180.000 Online-Beiträgen im Jahr 2024 letztlich bloss 60.000 Meldungen von nachrichtlichem Belang. Dies ergibt aber immerhin 164 Newsbeiträge pro Tag beziehungsweise 5000 pro Monat.

Wirtschaft kaum der Rede wert

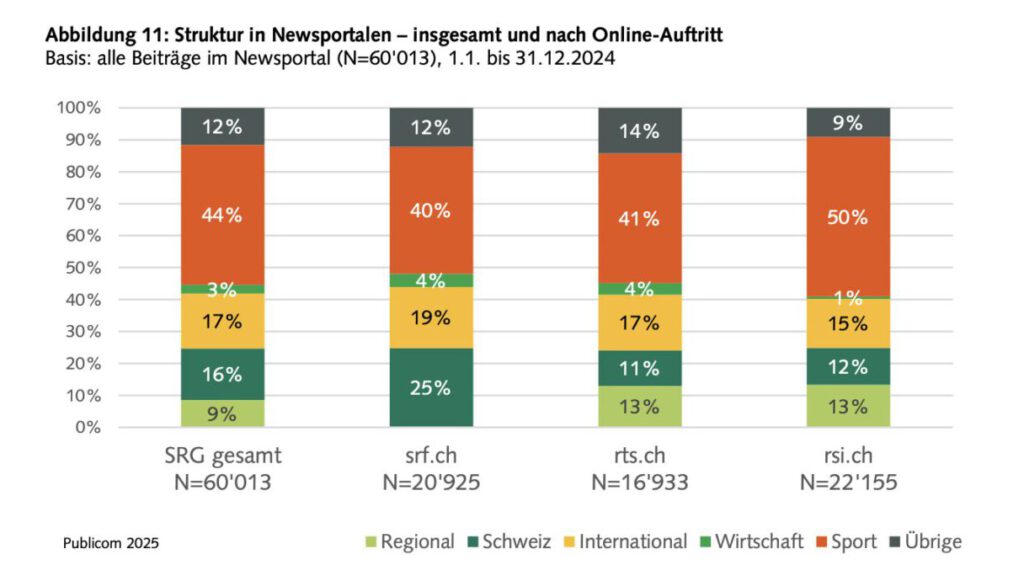

Von den 60.000 Meldungen, die eigentlich als solche gelten dürfen, entfielen aber 44 Prozent auf den Bereich Sport.

Beim SRF waren es 40 Prozent, bei RTS 41 Prozent und bei RSI sogar 50 Prozent.

Der Anteil der Rubrik «Schweiz» lag bei SRF mit 25 Prozent deutlich über den anderssprachigen SRG-Portalen.

Auch der internationalen Berichterstattung schenkte SRF im Vergleich der anderen Auftritte mit 19 Prozent die grösste Beachtung.

Die Rubrik «Regional» kam in den Newsportalen der italienischen und der französischen Schweiz auf einen Anteil von jeweils 13 Prozent.

Die Rubrik «Wirtschaft» war aber bei SRG gerade einmal 3 Prozent vertreten, wie aus den Zahlen weiter hervorgeht.

Dies waren keine 5 Meldungen pro Tag für die ganze Schweiz. Das Vermitteln von wirtschaftlichen Zusammenhängen ist offenbar kein Staatsauftrag.

Zugeballert werden die Schweizer dagegen mit Sportinformationen und News aus dem Ausland, wie die Grafik eindrücklich zeigt.

Links zu externen Quellen und E-Shops

Doch das ist nicht die einzige Merkwürdigkeit. Eine Analyse der rund 3,2 Millionen Links, auf welche die SRG-Internet-Portale verweisen, brachte ebenfalls Erstaunliches hervor.

Externe Links dürfen laut Gesetz ausschliesslich aus publizistischen und nicht aus kommerziellen Gründen vorgenommen werden.

Doch neben technischen Diensten finden sich in den Top 20 in jedem Online-Angebot immer wieder Drittanbieter von Inhalten, die über klickbare Links eingebunden sind, etwa Spotify, Youtube, Instagram, Glückskette & Co. Sogar E-Shops sind dabei, obwohl SRG dies restriktiv handhabe.

Auffällig ist zudem der mit über 51.000 Mal (also 140 Mal pro Tag) meist geführte Link bei RTS zu «avisdexperts.ch», einem dubiosen Portal der Schweizer Universitäten, welche offenbar über die SRG ihre Inhalte verbreitet bekommen.

Textlänge als Problem

Rechtlich darf die SRG bei Online-Meldungen auch nicht länger als 1000 Zeichen machen, wenn sie keinen Bezug zu Sendungen aufweisen.

Doch das ist laut der Untersuchung gar nicht so leicht herauszufinden. 2024 brachte die Auswertung knapp 155.000 Sendungsbezüge hervor, und sei es auch nur mit einer Videoeinspielung.

Rund 64 Prozent der Bezüge seien multimedialer Art, was verdeutlicht, wie leicht es für den Staatssender ist, die Konzession dabei auszuhebeln.

Bei immerhin 2 Prozent der News-Meldungen, das sind über 1000 im Jahr 2024, verletzte die SRG also klar die Zeichenbeschränkung.

Zeitliche Nähe als Hürde

Damit trat der Staatsbetrieb in den privaten Markt ein, wo er eigentlich nichts zu suchen hat.

Betrachtet man die Art der Verstösse, geht es am häufigsten um eine mangelhafte Gewährleistung zeitlicher Nähe.

Dabei handelt es sich primär um Online-Beiträge, die nicht konform waren.

Die SRG publizierte dabei auf ihrem jeweiligen Online-Angebot mehr als 35 Minuten vor der Ausstrahlung der Sendung im Bezug, so die Bakom-Analyse kritisch.

Teure Wirtschaftsredakteure

Unklar bleibt, was die Aufsichtsbehörde nun mit der erstaunlichen Konzentration auf Sport-News sowie den Rechtsverstössen des Staatssenders macht.

Wie muula.ch beispielsweise anhand einer eigenen Wirtschaftsmeldung herausfand, vergreift sich die SRG sogar an fremden News, ohne etwa unser Wirtschaftsnews-Portal korrekt zu zitieren.

So erweckt die SRG in den wenigen Wirtschaftsmeldungen auch noch den Anschein, als hätten die eigenen Leute ganze Arbeit geleistet.

Klar, Ökonomie ist kompliziert und Wirtschaftsredakteure sind rarer sowie teurer als normale Journalisten. Diesbezüglich sollte die SRG jedoch auch korrekt arbeiten.

Geld verdienen mit «Hehlerware»

Doch das Schlimmste an dieser Sache ist neben dem generellen Fehlen von Wirtschaftsnews im Online-Angebot, dass die SRG die fremden Informationen nicht nur auf ihren Plattformen nutzt, sondern sogar noch über Swisstxt in Biel weiterverkauft und damit Geld verdient.

Die Medienstelle der SRG wollte auf eine Anfrage von muula.ch aber nicht verraten, wie hoch die Zusatzeinnahmen des Staatssenders mit dem Weiterverkauf von News sind.

Klar wird bei alldem allerdings, dass die SRG im Zeitalter des Internets und Künstlicher Intelligenz KI so nicht weiterarbeiten kann.

Der gut steckten Analyse des Bakom sei Dank.

05.11.2025/kut.