Künstliche Intelligenz KI durchdringt die Arbeitswelt. Die Skills, die Menschen künftig brauchen, liegen jedoch abseits von stur gelerntem Wissen.

Noch immer trainiert die Schweiz ihren Nachwuchs auf eine Welt, die es immer weniger gibt.

Kantonale Lehrpläne setzen auf Wiederholung und Reproduktion statt auf Verstehen und Veränderung.

Kritisches Reflektieren nötig

Während Künstliche Intelligenz (KI) selbständig Texte schreibt, Diagnosen erstellt und Maschinen steuert, wird in vielen Klassenzimmern noch fehlerfreies Herunterrasseln von Jahreszahlen, Formeln und lateinischen Begriffen trainiert.

Natürlich ist Fachwissen wichtig, doch es muss angewandt, vernetzt und kritisch reflektiert werden können.

Die Wirtschaft ruft seit Jahren nach mehr Zukunftskompetenzen in den Schulen. Was dies konkret bedeutet, wurde unlängst auf dem 18. Swissmem-Industrietag im Kursaal Bern so richtig klar.

4K als Zukunftsmusik

Dort propagierte Manfred Pfiffner, Professur für Berufspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Zürich sowie für Didaktik und Künstliche Intelligenz an der Universität Graz, ein 4K-Modell.

Zur Vorbereitung Jugendlicher auf die digitalisierte Arbeitswelt brauche es Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches Denken, erklärte der Wissenschafter.

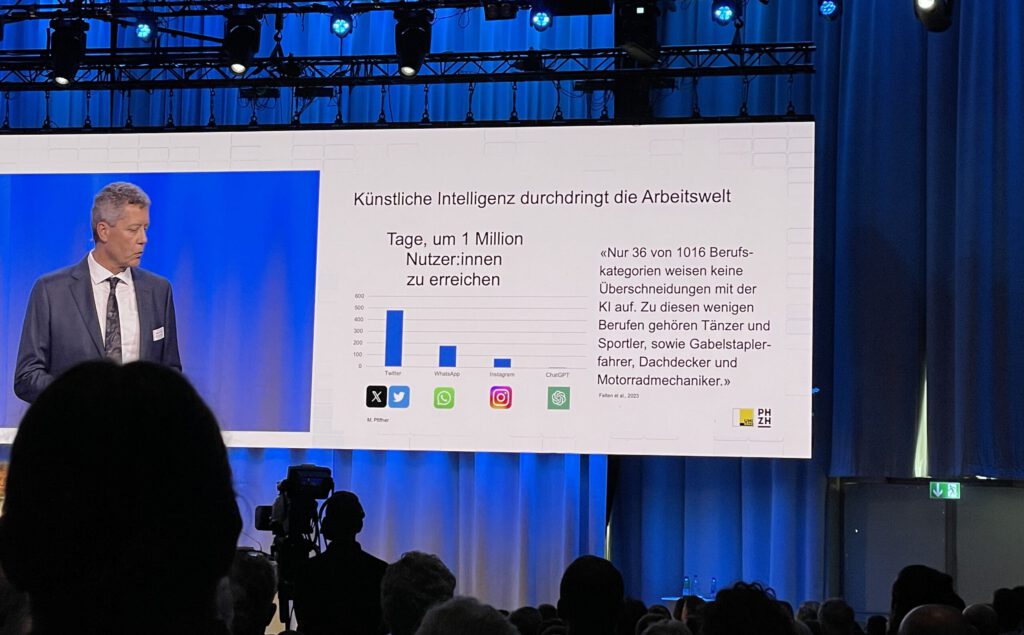

Während Twitter noch fast 500 Tage brauchte, um 1 Million Nutzer zu erreichen, gelang dies bei Instagram in weniger als 100 Tagen.

ChatGPT brauchte für 1 Million Nutzer nur noch einige Tage. Die Entwicklungen verlaufen also rasant.

Bloss 3 von 1016 Berufskategorien würden keine Überschneidungen zu KI aufweisen, zitierte Pfiffner aus der Literatur vor den staunenden Anwesenden in Bern.

Tänzer, Sportler, Gabelstaplerfahrer, Dachdecker und Motorradmechaniker hätten künftig wenig mit KI zu tun.

Doch alle anderen Berufe seien von den rasanten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt betroffen.

Es geht einfach gesagt nicht mehr darum, dass ein Förster die Pflanzen und Tiere auch beim lateinischen Namen aufsagen kann.

Relevante Quellen erkennen

Künftig brauche es ein Umfeld, in dem Lernende an Herausforderungen wachsen, Sinn und Selbstwirksamkeit erfahren und Fehler als Teil des Lernprozesses akzeptiert würden, erklärte der Pädagogikprofessor.

Zu den Kernkompetenzen 2030 zählten analytisches und kreatives Denken, technologische Mündigkeit bei KI und «Big Data» genauso wie Resilienz und Neugier, hiess es weiter.

Menschen müssten künftig zwischen relevanten und irrelevanten Quellen sowie Inhalten unterscheiden können. Wo so viele «Fake News» im Umlauf sind, braucht es eben die Fähigkeit, Wahres von Unwahrem trennen zu können.

Daran muss die Schweiz bei ihrem Nachwuchs also arbeiten.

Bedeutung und Echtheit erkennen

Künftige Lehrpläne setzten daher vermehrt darauf, sich in einem ständig verändernden Umfeld zurechtzufinden und sich an dieses anzupassen.

Junge Menschen müssten lernen, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen sowie vernetzt und systematisch zu denken. Auch in unterschiedlichen Teams zielgerichtet und effizient arbeiten zu können, braucht es künftig vermehrt.

Entscheidend wird aber der Umgang mit Wissen sein – das Sortieren, das Bewerten, das Kombinieren, das Hinterfragen.

Denn die grosse Frage ist nicht, wie viele Fakten künftig Jugendliche kennen. Sondern, ob sie verstehen, was diese Fakten bedeuten, und ob die Datengrundlage überhaupt echt ist.

03.08.2025/kut.